因预言清王朝将在五十年内灭亡而常被人提及的赵烈文在日记中记载了与很多人的交往,其中有一个叫何裕的人吸引了我的注意。

1852年12月11日,乡试落第后闲居家乡常州的赵烈文参加好友刘翰清的饭局,在座的除了自己经常往来的四姐夫周腾虎之弟周瑄、表侄冯承熙、二哥赵振禋外,还有一位宜兴人何裕[1],自此,赵、何二人的生活轨迹开始相交。虽然赵烈文在这天的日记中对何裕的印象仅有“技击过人,有膂力”七字,但一位习武之人的形象跃然纸上。近一个月后,两人再次见面,何裕拜访赵烈文,随后二人同返何裕家。赵烈文在日记中写下了他对何裕居住环境的印象:房子很小,四面墙壁上几乎挂满了刀、槊、戈、戟等兵器。[2]读到这里,何裕给我留下的印象并不是很好,感觉他没能平衡爱好与生活,偏执于练武而没能给家人以适宜的生活条件。赵烈文祖上都是读书人,他父亲官至湖北按察使,乡下还有田产,算是小地主,生活条件要比何裕好,至少居住条件比何裕好很多。读完赵烈文的日记,我觉得他是一个颇有侠气的人,作为读书人的他能体谅底层百姓生活的艰辛,能凭借真诚与他们相处。去庐山游玩暴走野路,最后会赏给舆夫很多钱以慰劳辛苦[3],从家乡带着一大家子逃难,路上会请船夫们吃饭喝酒吸烟喝茶,混成了“兄弟”[4],所以他也能与何裕成为好朋友。后来他还遇到一位武力值很高的朋友汪汝桂并引为知己,可以在他面前暴病而亡。[5]

提到何裕家的几样兵器都是长兵器,挥舞起来都很倚赖腰背部的肌肉群,按照现在的说法就是核心力量要好。但这种长兵器似乎容易留下“耍把式”的印象,因为需要“舞”。耍起来好看,实战效果却不一定好,继而有“花架子”的联想。其中的“刀”并不是腰刀一类的短兵器,而是类似关羽青龙偃月刀那样的长柄刀,是清代武举的考试项目之一。在何裕的时代,武举考试的实践操作有三项,分别是马射、步射和技勇。其中马射是骑马射固定靶,步射是站在地面射固定靶,而技勇又分为拉弓、舞刀和掇石,要求“弓必开满、刀必舞花、石必去地尺”。[6]弓有八力、十力、十二力的区别,刀有八十斤、一百斤和一百二十斤的区别,石有二百斤、二百五十斤和三百斤的区别。虽然不能确定何裕是否参加过武举考试,但结合他后面的经历,我猜测一百二十斤的刀他应该是能舞动的。这个重量已经比较夸张了,换个形象的说法,清代能通过武举考试的人差不多能舞动一个身材适中的初中生。

关于何裕的武艺,赵烈文只写了七个字,剩下的只能靠读者脑补,但是张振远和管乐在向郭嵩焘介绍何裕时却描绘得非常生动:用刀刺何裕,他可以左右闪躲而完全不受伤,且双脚始终不出一尺见方的范围。[7]何裕不仅自己在练武上投入了大量的精力,还让自己的孩子习武,据说他的两子三女“皆精习拳棒”。[8]何裕在家中请朋友吃饭,曾让长子泰生[9]舞刀。[10]泰生的武艺也是了得,据说双手持矛可以抵御数名持棍的对手。[11]何裕还钻研武术,赵烈文曾在日记中记载何裕向他们展示新学的兵器“翟”[12],在武侠电影中常见,更常见的名字是双钩,专门克制长兵器,说明何裕不仅掌握刀、槊等长兵器的用法,还研究如何破长兵器的方法。何裕还很热心于向朋友们推广武术,曾两次试图教赵烈文,第一次是称作“金童十八变”的棍法[13],第二次是“十绝单刀法”[14],赵烈文都没有很高的热情。从赵烈文的日记中似乎可以看出,他并不看重传统武术,比如1854年二十三岁的他与江阴总巡许月溪夜间结伴回船,道路泥泞不堪行,甚至摔倒在泥里,幸亏有五十多岁的许月溪扶着才走完全程,赵惭愧于自己的羸弱。许月溪说自己会金钟罩,不仅刀枪不入,还能隐身,并说只有遇到“富贵福泽聪慧兼全之人”才愿意传授,但几十年来直到结识了赵烈文才觉得发现了合适之人,再三表示愿意将金钟罩相授。赵烈文心知肚明,笑着反问他学了金钟罩能用来干什么?许月溪答不上来,遂罢。[15]相对当时大部分中国人来说,赵烈文是清醒的,他清楚技击的时代已经过去了,出门远行都是带着“数杆”手枪防身,并多次助他脱离险境。[16]

说回何裕。自从赵烈文第一次访问何裕的家之后,两人的互动就多了起来,何裕会代友人请赵烈文为绘画题记[17]、请赵烈文为次子太仓作媒[18]、第一次见到当十的咸丰重宝想着送给赵烈文留念等等[19],甚至一天中见面两三次,吃饭、留宿等更不胜数。1853年风闻太平军将威胁到常州,他们约同一起下乡避难,租的房子也在一起。[20]后来何裕在苏州找到工作[21],每次赵烈文路过苏州也都会去拜访何裕,何裕的名字在赵烈文的日记里出现了百余次,直到1859年2月25日听到何裕父子阵亡的消息,“不胜恻然”。[22]

何裕父子死于著名的三河镇之战,太平军几乎歼灭了湘军的李续宾部。战斗发生在巢湖西岸的三河镇,著名科学家杨振宁和抗日战争时期国民党骁勇战将孙立人的老家都是那里。关于这场战役的细节不在此赘述,很多史料都有记载,单说何裕父子之死。在时任湖北巡抚胡林翼的奏折中说:1858年11月15日,双方战至23至次日凌晨1点之间,清军主官,湘军猛将李续宾面部和身上多处为矛所伤,最后力竭阵亡,一同阵亡的还有曾国藩的弟弟,候选同知曾国华、何裕、知府衔湖北候补同知何忠骏,湖南候补同知王揆一,候选县丞李续艺,候选训导吴立蓉、万斛源等人。[23]时任湖北按察使的庄受祺则记载得更为详细,只是何裕父子的阵亡时间不同:11月15日夜,李续宾部的六七成部队出击,遭遇大雾,被太平军切断退路分割歼灭,湘军营垒被逐一击破,至17日最后只剩下主营,李续宾率何裕等人试图突围,何裕战死,李续宾返回后自尽。剩下的清军坚持到18日,进入缺水的境地,孙小石率何裕之子等人再次试图突围,最终战死。[24]无论如何,何裕父子是在三河镇之战中奋战至死。作为战士,捐躯沙场是很正常的事情,但当时前线湘军的很多主官可怜何裕父子是因为他们受胡林翼之招加入湘军,就在何裕父子抵达武昌的前两天,胡林翼因护送母亲的灵柩回籍而失之交臂,也就是说,被胡林翼请来“留备将选者”的何裕,未曾见到胡便阵亡了。[25]在何裕死后,胡林翼还非常关心他们父子尸首的下落,在给李续宾弟,也是其继任者李续宜的信中希望能找到何裕的遗体。[26]

关于何裕是如何加入湘军的,在胡林翼的年谱中记载他是时任陕西巡抚曾望颜推荐。[27]实际上有不止一个人向湘军领袖推荐过何裕,比如张振远和管乐曾经向郭嵩焘推荐过。[28]还有翰林院编修潘祖荫曾向准备离京赴任安庆知府的孙衣言推荐过,结果被胡林翼捷足先登挖走了。[29]潘祖荫还向郭嵩焘介绍过何裕,称他是办事最令自己放心的三个人之一(另两位是曾国藩幕僚杨象济和江南提督张国梁幕僚陈克家)[30],这是非常高的评价了,在单位里带过团队的人都知道,有这样的同事在身边是多么幸福的事。不知潘何二人是如何结交的,但是从资料看潘确实很关心何裕,除了推荐到自己的圈子,还曾写过一首词送给何裕,称他“魁奇士”,鼓励他不要为自己的前途失望。[31]

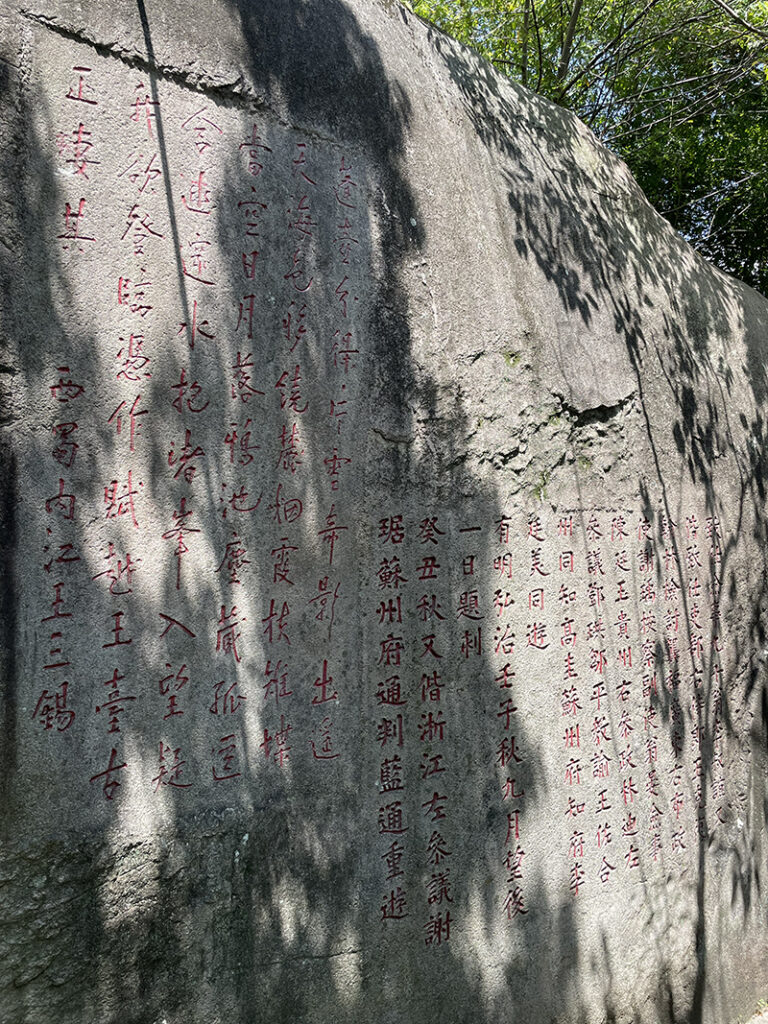

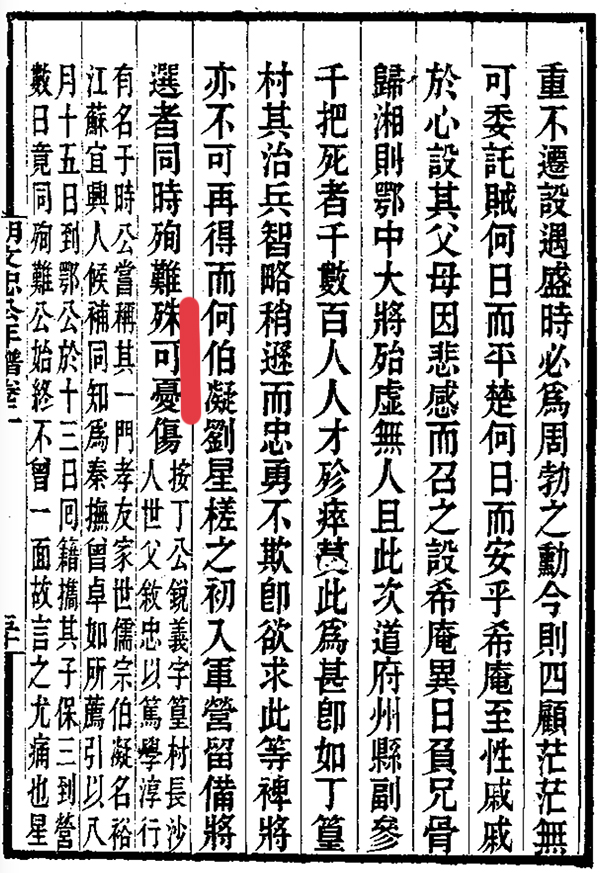

金缕曲,送何伯冰下第南归

君亦魁奇士,再休提,士之不遇,飘零如此。便说霜蹏今一蹶,尽许追风千里。真不愧,前身青猊[32]。归向中流应击楫,指危亭,是处舟堪舣,沦落感,等闲耳。

漫夸三食神仙字,问几人,烂羊牵犬,浮生似蚁。歌哭狂奴仍故态,何况送君燕市,算总是,替人挥涕。搔首问天,天不语,到而今,心也如灰,死拼浊酒为君醉。

结合曾望颜、潘祖荫的仕途轨迹以及潘词中的“下第南归”来看,也许何裕曾经是在京师结交了这两位贵人,不得而知。在被很多人推荐的同时,也必然有负面的评价,南昌人张璲就曾经对孙衣言说过,虽然同样在苏州抵御过太平军,但是何裕“大言无实”,空有虚名。[33]郭嵩焘在听到潘祖荫的推荐后也怀疑地写下“南人唱诵之词,多失之诬。”[34]单就在苏州御敌来说,不能偏听一家之词。有画家曾将何裕父子在苏州的事迹画了下来,前面有两广总督叶名琛的弟弟叶名沣的题诗:先生真大勇,稚子亦能军。试酌蓟门酒,回看吴苑云。青琴方在御,绛帐更多文。请击中流楫,还成一举勋。诗前的注释中说1856年苏州的潮勇密谋作乱,时叶名沣在城中,是何裕带着练勇挫败了他们的阴谋,其子太生十五岁,却冲锋在前,他认为苏州得保全赖何裕之功。[35]何裕也确实因为这件事“奖慰同知侯铨赏给蓝翎”[36],胡林翼年谱也可印证何裕在阵亡时是候补同知,死后清廷“特赠太仆寺卿,荫云骑尉”。[37]次年,何裕父子又在官军收复瓜洲、镇江的团练中出力。[38]

关于何裕的生平,从赵烈文等人的记录中可知他是江苏宜兴人,胡林翼称他是监生,并且“绩学敦品,居家孝友”[39],都没有提及细节。但是有以上这些御贼、阵亡的经历,使他具有了被载入方志的资格,我在宜兴本地的《太华镇志》中找到他生于嘉庆二十二年十月初三日(1817年11月11日),太华镇茂花村人,奖给候选同知的时间是咸丰六年八月十五日。[40]

何裕在正值壮年的时候生命戛然而止,还有他少年英雄的长子也一同死去了。《权利的游戏》里有一句经典的台词,小指头对瓦西里说:“Chaos is a ladder.”晚清的中国不仅有外夷入侵,还有在桂、鄂、湘、苏、皖、江、浙作乱的太平军,上海的“小刀会”,华北的“捻匪”,云贵的“苗匪”,甘陕的“回乱”,国内的政治可以说是一片糜烂,可以称之为chaos。个体的人在世界的大潮面前是渺小的,要想完成个人成就,顺应大势的情况下概率会高很多。像赵烈文这样科举之路没走通的读书人,不甘沉沦,走进时代的漩涡中心,比如进入曾国藩的幕府,就有极大的概率被历史铭记。当然,成功的前提还需要天赋和努力,王团长对许三多说想要和得到之间还有一个做到。像赵烈文这样广泛阅读,留心时事,有思考,拟稿、写信又快又好的“机要秘书”,想不出头都难。并且,赵烈文对自己作幕客的身份有清醒的认识,不像他四姐夫周腾虎那样好辩得罪人。好友龚橙听说他入了曾国藩幕,说他“为虎作伥”。赵烈文写长信解释,说自己就是一个“恒常”的人,被保举并不是自己贡献有多大,这是领导的招徕之术。而且借着自己做幕府的工作,即便是伥,也不会导虎食人,而是借虎驱散害人之物。更重要的,他坦承出来工作就是为了讨生活。[41]正是赵烈文有这些思考,有清醒的认识,使他在大势之下做出可以改变自己命运的一些微调。反观何裕,自己有一身好武艺,加入湘军猛将,身先士卒,爱护官兵的李续宾麾下,是顺应大势,完全有可能建功立业,名垂青史。但在细节上无法左右事情的发展,比如李续宾将营垒扎在两河交汇处的险地,比如获悉了太平军的大股援军将到而没有作合理的迂回……何裕在顺应大势的情况下被小势左右,最后不仅身死,还搭上了本意托举的长子的性命。当然,纸上谈兵容易,没有人能开上帝之眼,精准做出大部分正确的选择。在何裕的时代,他父子二人的命运值得哀叹,他们只是少数被文字记录下来的人,同样值得哀叹的在战乱中死去的无名百姓又何止万万。

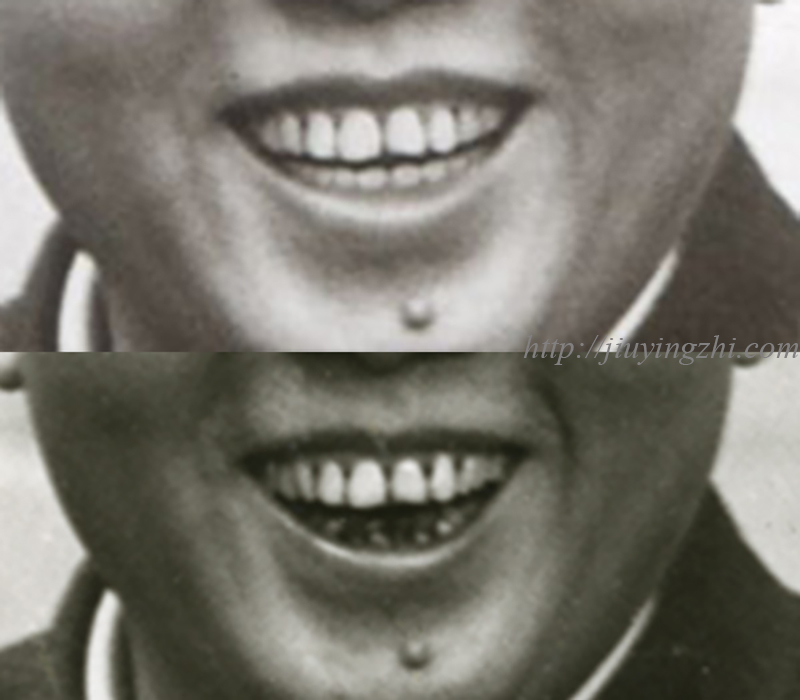

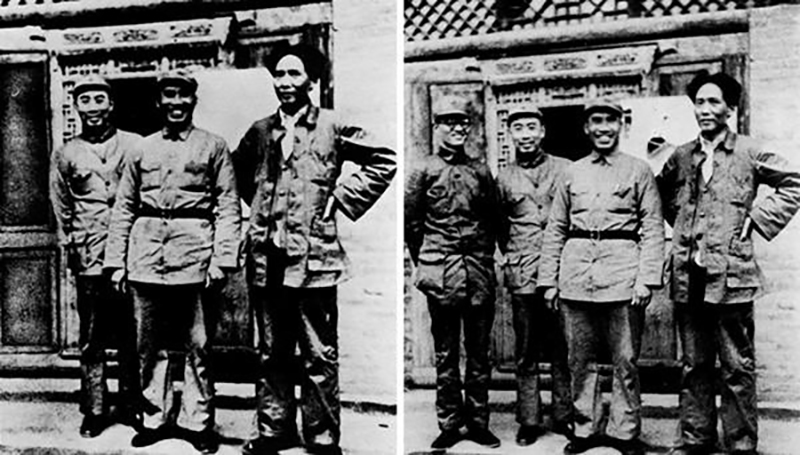

最后讨论一下何裕的字号。在1980年代湖南人民出版社版的《郭嵩焘日记》和2020年中华书局版的《赵烈文日记》中都写作“伯冰”[42],但是在清末出版的《胡文忠公林翼年谱》及胡的奏折和书信中,以及孙衣言、庄受祺、叶名沣、周腾虎等人的记载中都写作“伯凝”。“冰”是“凝”的异体字,在过去可以通用,可能是郭、赵二人在日记中以笔画少的“冰”代替了复杂的“凝”,因此我觉得何裕字号的标准写法应该是“伯凝”。还有近代出版的几本书将何裕父子与其他人混淆了,比如唐河主编,华艺出版社1998年版的《曾国藩通鉴》中将何裕与同一场战役中战死的知府衔湖北候补同知何忠骏认作为一人[43],之后时代文艺出版社2004版《曾国藩全书》[44]、李聚宝主编,吉林摄影出版社2004年版的《曾国藩全书》[45]都直接引用了这一段。此外还有把何裕的儿子何保三[46]当作了何裕的情况。[47]

注释:

[1] 咸丰二年十一月初一日,“开孙来约饭,同座稚威、耕亭、思一及何伯冰”,樊昕整理,赵烈文日记,中华书局,2020年,第一册,第41页。

[2] 咸丰二年十一月二十九日,“何伯冰来访,同至其家,斗室容膝,四壁悬刀、槊、戈、戟几满。”樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第44页。

[3] 咸丰十一年九月十六日,“晨遣各夫役返,以游山劳苦,厚赉之。”樊昕整理,赵烈文日记,第二册,第683页。

[4] 咸丰十年五月初五日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第409页。

[5] 同治二年十二月十五日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第二册,第1072页。

[6] 嘉庆钦定大清会典卷四十第583页

[7] 咸丰六年二月廿日,“张振远、管才叔二君极道宜兴何伯冰裕之才,谓其资兼文武,而性耿介,不求世荣。武艺绝精,度尺许之地,挥刀刺之,左右引避,终莫能及。”郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第42页。

[8] 郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第42页。

[9] 在叶名沣《敦夙好斋诗续编》卷八第十三至十四叶中写作“太生”。很有可能是“太”而非“泰”,因为其次子据赵烈文1855年5月24日的日记写作“太仓”。

[10] 咸丰五年四月初五日,“至伯冰家中饭,观令郎泰生舞刀。”樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第162页。

[11] 咸丰六年二月廿日,“其子十五龄,手双矛可御棍手数人,亦一奇人也。”郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第42页。

[12] 咸丰五年四月初九日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第163页。

[13] 咸丰三年二月二十五日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第59页。

[14] 咸丰三年三月初五日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第62页。

[15] 咸丰四年二月十八日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第102页。

[16] 咸丰十年五月初四日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第409页。

[17] 咸丰二年十二月初五日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第45页。

[18] 咸丰五年四月初九日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第163页。何裕次子太仓所娶女子的爷爷是当今国宝之一虢季子白盘的发现者,同样是常州人的徐燮钧。

[19] 咸丰三年十一月二十四日,“伯冰自省垣归,遗余当十钱一枚,吾里尚未有页。”樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第91页。咸丰重宝当十是清政府为应对太平天国军队新铸的币种,是清代钱币收藏的一个重要品种。

[20] 咸丰三年二月初五日,“伯冰及陈彦翁住对门。”樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第56页。

[21] 咸丰三年四月十五日,“伯冰晨赴苏,起送之不及。”樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第66页。

[22] 咸丰九年一月二十三日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第一册,第286页。

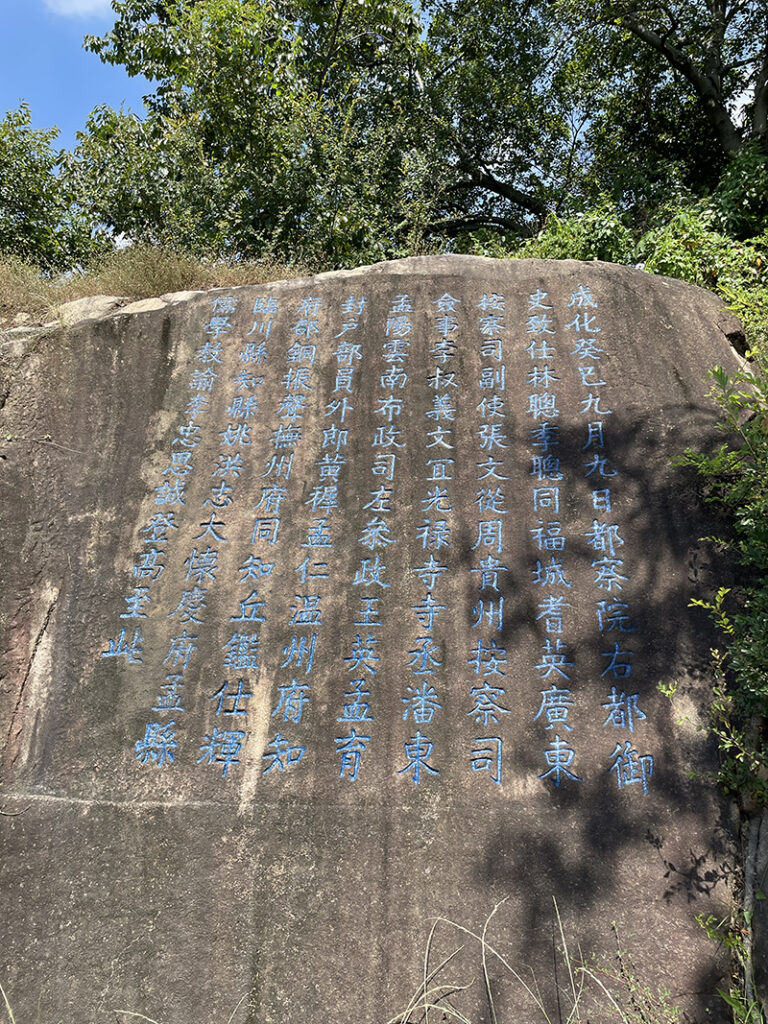

[23] 查明巡抚衔浙江布政使李续宾三河镇阵亡实绩恳恩加等优恤疏,十二月十一日督发。胡渐逵,胡遂,邓立勋校点,胡林翼集·奏疏,岳麓书社,2008年,第484-494页。

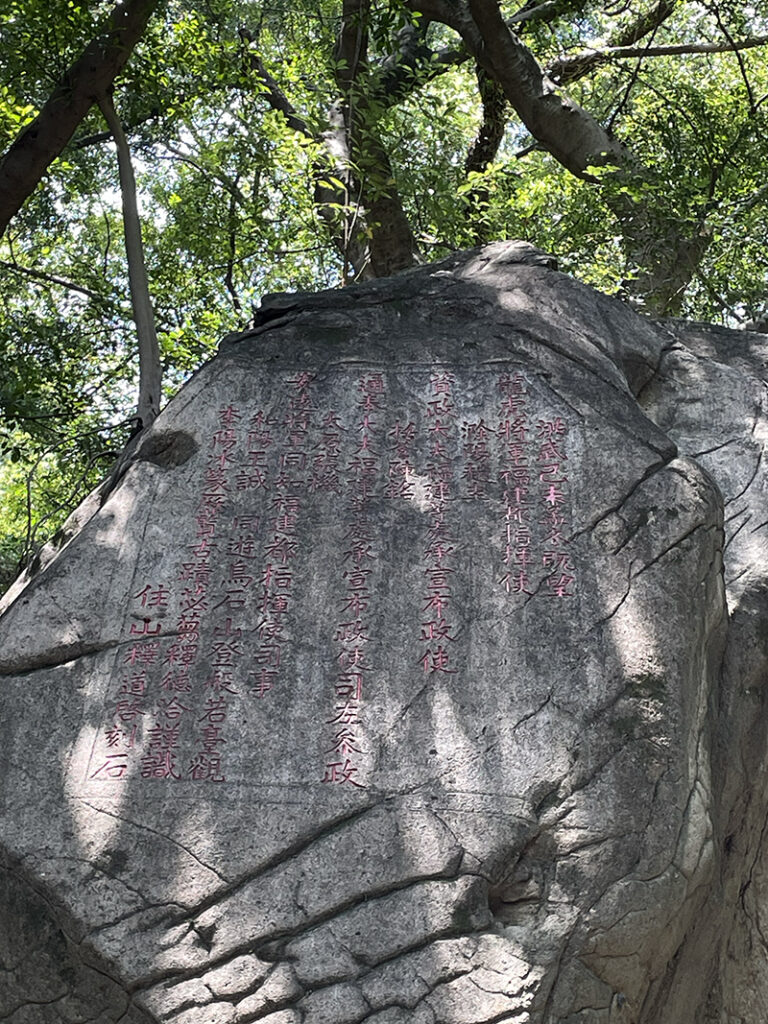

[24] 庄受祺,维摩室遗训,楼含松主编,中国历代家训集成 11 清代编 6,浙江古籍出版社,2017年,第6643页。

[25] 梅英杰撰,胡文忠公林翼年谱,北京图书馆编,北京图书馆藏珍本年谱丛刊,北京图书馆出版社,第158册,第321页。

[26] 彭再新,梅国华校注.,李续宾史料三种,岳麓书社, 2018年,第611页。

[27] 梅英杰撰,胡文忠公林翼年谱,北京图书馆编,北京图书馆藏珍本年谱丛刊,北京图书馆出版社,第158册,第321页。

[28] 郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第42页。

[29] 孙延钊撰,徐和雍,周立人整理,孙衣言孙诒让父子年谱,上海社会科学院出版社, 2003年,第405页。

[30] 郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第206-207页。

[31] 芬陀利室词一卷,潘文勤公(伯寅)奏疏,沈云龙主编,近代中国史料丛刊第三十六辑,文海出版社印行,第307页。

[32] 原文作“兒”,但是根据前后句的意思以及韵脚,似乎作“猊”更合适。

[33] 孙衣言,赴皖日记日记,孙延钊撰,徐和雍,周立人整理,孙衣言孙诒让父子年谱,上海社会科学院出版社, 2003年,第405页。

[34] 郭嵩焘日记,湖南人民出版社,1981年,第一卷,第42页。

[35] 叶名沣,敦夙好斋诗续编,卷八第十三至十四叶,光绪庚寅年版。

[36] 太华镇志编纂委员会,太华镇志,江苏古籍出版社,2001年,第360页。

[37] 梅英杰撰,胡文忠公林翼年谱,北京图书馆编,北京图书馆藏珍本年谱丛刊,北京图书馆出版社,第158册,第321页。

[38] 查明巡抚衔浙江布政使李续宾三河镇阵亡实绩恳恩加等优恤疏,十二月十一日督发。胡渐逵,胡遂,邓立勋校点,胡林翼集·奏疏,岳麓书社,2008年,第484-494页。

[39] 查明巡抚衔浙江布政使李续宾三河镇阵亡实绩恳恩加等优恤疏,十二月十一日督发。胡渐逵,胡遂,邓立勋校点,胡林翼集·奏疏,岳麓书社,2008年,第484-494页。

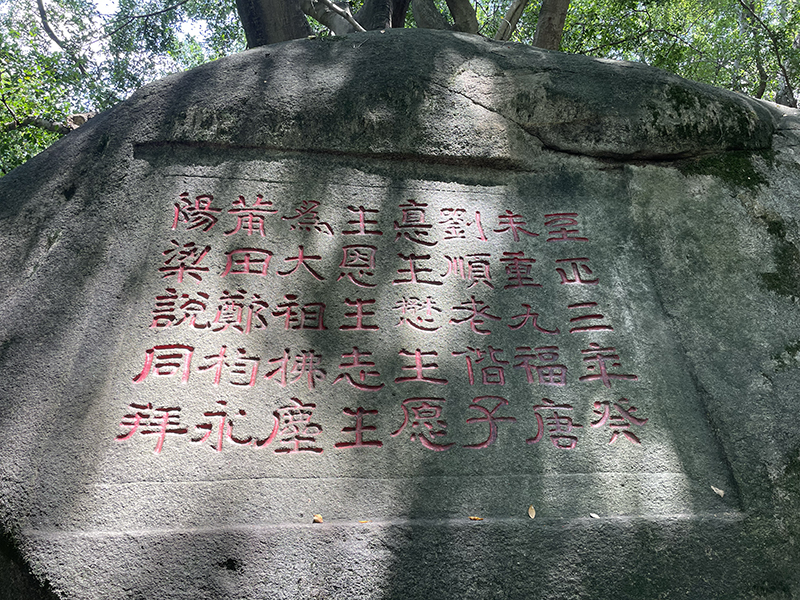

[40] 太华镇志编纂委员会,太华镇志,江苏古籍出版社,2001年,第360页。

[41] 同治元年二月十四日日记,樊昕整理,赵烈文日记,第二册,第790-791页。

[42] 有一处写作“伯凝”,光绪十二年四月十七日,“余友何伯凝时统带定勇奉檄协捕”。樊昕整理,赵烈文日记,第六册,第2861页。

[43] 唐河主编,曾国藩通鉴,华艺出版社, 1998年,第1108页。

[44] 曾国藩全书,长春时代文艺出版社,,2004年,第4卷,第1174页。

[45] 李聚宝主编,曾国藩全书,吉林摄影出版社,2004年,第8卷,第2243页。

[46] 保三是何裕长子正式的名字,字泰生或太生。

[47] 彭再新,梅国华校注,李续宾史料三种,岳麓书社,2018年,第611页。